経済の中心地、八重洲・日本橋・京橋エリアの源流をつくったのは、江戸の発展を支えたクリエイティビティ溢れる町民たちだった。現在の町民たちが何を考え、どこへ向かっているのか、さまざまな領域で活躍するキーパーソンへのインタビュー。

“Y”ou “N”ever “K”now till you try

\今回話を聞いたのは/

-

POSTALCO代表

プロダクトデザイナー

マイク・エーブルソンさん

1974年、米国カリフォルニア生まれ。97年にニューヨークに移り、グラフィックデザイナーのパートナー、エーブルソン友理さんと、2000年POSTALCO(ポスタルコ)を立ち上げ、オフィスステーショナリーを作り始める。日本の企業をクライアントにデザインスタジオとして仕事をする一方、すべて日本製のオリジナル小物や洋服を商品展開。京橋エドグラン1階に店舗を構える。

▶︎「最近、関心を高めているのは、海藻。見るのも美しいし、食でも繊維としても可能性があると思っています」

モノづくりは問題解決。問題が解決されているから心地良く使える

橋の構造を生かした軽くて丈夫なバッグ。カード類を入れて完成する柔らかく作られた財布。腕の動きを自由にするVプリーツ構造のシャツ……。デザインに独特の魅力があるだけではない。「道具としてのプロダクト」として、考え抜かれた製品が店舗には並んでいる。すベてがMADE IN JAPAN。日本のモノづくりの技術も生かされた商品開発で多くのファンを持つブランドが京橋エドグラン1階に店舗を構える「POSTALCO(ポスタルコ)」だ。プロダクトデザイナーのマイク・エーブルソンさんが、パートナーのエーブルソン友理さんと2000年にニューヨークで共同創業した。

「モノづくりというのは、問題解決だと思っているんです。何かの商品を作りたい、というのは、何かの問題を解決したいということ。素晴らしいモノは、問題が解決されているから心地よく使えるんです。それこそときには、モノがそこに存在していることを忘れてしまうほどに」

ウェブサイトには「毎日使うものを先入観なしに観察して、そこにモノ作りの契機とヒントとインスピレーションを見つけています」とある。店に置かれている製品はとてもお洒落だが、単に美しいものを作ろうとして生まれたわけではないのだ。

「問題が見つかると、次に質問が出てくるんです。どうしてこうならないのか、と。せっかくジャケットを着ているのに、どうして室内に入ったら脱ぎたくなるのか。冬は着ていた方が暖かいはずですよね。それでも脱ぎたくなるのは、着心地に課題があるからではないか、と気づくわけです。だったら、ずっと着ていたいと思えるジャケットを作ろう、と」

どうして日常的に使うものに科学の力を借りないのか、という気づきもあった。たとえば、バッグがそうだ。

「バッグは何のためにあるのか。持ち歩くものを入れるため、ですね。そして、身体に当たって痛くないよう、柔らかさが必要。重くなる可能性があるので、強度が必要。そして、持ちやすさも必要です。ここで応用できるな、と感じたのが、橋だったんです」

たとえば、隅田川の支流にかかる南高橋は、強度を高めるために部材を三角形に組み合わせる「トラス構造」が用いられている。エンジニアリングによって、橋は重さを分散させる構造を備えているのだ。その構造にヒントを得て誕生したのが、ブリッジバッグシリーズだ。重さを分散させることで、荷物をバランスよく持ち運ぶことができる。

「実は大きな橋を眺めるのが昔から好きだったんです。どうして好きなのかというと美しいからですが、その美しさの理由は、機能を隠さずにそのまま出していることだと気づきました。だから、その機能をバッグに応用することにしました」

世の中にあるモノは、作ろうと思えば、なんとなく作れてしまうのだという。しかし、安易に作ったモノがどれだけ意味があるのか……。大して必要でないモノがたくさんできてしまいかねない。本当に必要で、長く使えるものを作りたい、とマイクさんは語る。だから、アイデアは厳選される。常時20ほどのアイデアが走るものの、4分の3は実現しない。しかも、残ったアイデアもプロトタイプを徹底的に作り込み、実現性を探る。

「3カ月でできるものもありますが、1年以上かかって諦めることもある。プロトタイプ作りでは、日本のモノづくりの職人さんから、たくさんのアドバイスをいただいています。たとえば、作れるけど大変な値段になる。実際に使ってみると重くなる。使いづらいものになる……。そのまま作ったら問題解決どころか、問題のあるものになってしまうので、柔軟性を持ってプロトタイプづくりを行っていく必要があります」

日本でモノづくりを始めて20年以上。モノづくりを手掛ける職人や工場との関わりから、日本人がモノづくりを本当に好きであること、そしてモノづくりが得意であることを強く実感しているという。

シャツをつくるため、東京大学の荻原教授と皮膚の伸縮を徹底的にリサーチ

問題が解決できるよう、実用性や機能性を重視するというが、店に並ぶのは統一感のある温かなデザインだ。どのようにしてこうした世界観ができるのか。

「たとえば、映画がその映画を撮る監督らしいものになるのは、数え切れないほどのその人なりの決めごとがあるからだと思うんです。そうした細かな決めごとから、その人らしさが出てくる。そこがAIと違うところです。同じように自分なりの決めごとをしっかり守っていくことが、自分らしいデザインや個性につながっていくのだと思います」

小さなモノ作りから始まったポスタルコが、やがて力を入れ始めたのが、洋服作りだった。ファッションデザイナーではなく、プロダクトデザイナーが作るシャツやズボン、ジャケットやベストが、これまた個性的なのだ。

-

この日マイクさんが着ていたのも自身がデザインしたフリーアームシャツ。店内には色とりどりのシャツが並ぶ。

「ファッションの世界については、実はずっと疑問を持っていたんです。一つは、毎年のように流行に合わせた洋服を打ち出していくこと。まるで、去年の洋服は流行りが終わったのでもう着ないでくださいね、と言わんばかりに……。ポスタルコがずっと提供してきたのは長く使えるものでした。洋服も、そういうものを作れるんじゃないかと思いました」

そしてもう一つ、洋服に大きな問題があることに気づいていく。動きづらいということだ。

「洋服は身体に最も近いプロダクトだと思うんですが、では身体にやさしいと言えるのかどうか。動きづらさはないか。もちろん、ストレッチ素材などもあるわけですが、1〜2年で劣化してしまうものが少なくない。これでは長く使えないし、地球にもやさしくない。そもそも、着心地の良さを比べると、やはりストレッチ素材よりコットンがいいと思いました」

つまり自分たちが本当に欲しい洋服がなかったのだ。本当に着心地が良くて、長く着られる洋服を作る。これまでおそらく誰も考えなかった洋服づくりの発想だった。だから、おそらく誰もやらなかった洋服の作り方を考えた。身体のメカニズムを探るところから始めたのだ。

「人間の身体は、どんなふうに動くのか。それを知らないと、本当に身体にフィットする洋服は作れないと考えたんです」

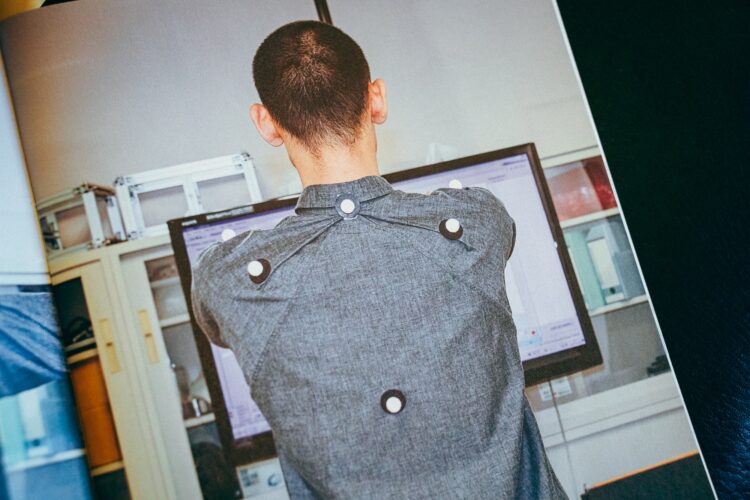

友人に紹介してもらって協力を仰いだのは、バイオメカニクスの専門家である東京大学の荻原直道教授。後に命名する「フリーアームシャツ」のために、皮膚の伸縮を測定するリサーチから始めた。

「実は人間の皮膚は、ものすごく伸び縮みするんです。20〜30センチは伸びる。だから、窮屈にならないわけです。ところが洋服はどうでしょうか。だとすれば、洋服も伸び縮みできるようにすればいいと考えました」

ポスタルコはウェブサイトなどで荻原教授のインタビューも公開しているが、「もし我々の皮膚が洋服の生地でできていたら、身体は少しも曲がらないですよね」という言葉がある。実は洋服は、そのくらい身体に影響していたのだ。

「洋服が伸びないことによって身体がおかしな方向に引っ張られ、肩こりになったりするわけです。無理なものを着ているんです。私も大いに勉強になりました」

だが、どうやって伸び縮みを実現させるか。ストレッチ素材を使わずに、だ。これは簡単なことではなかった。プロダクト開発には1年以上を要した。そして生まれたのは背面にV字型のプリーツが入り、肩まわりをラクに動かすことができるよう独自設計された「フリーアームシャツ」だった。

あらゆる職業の人に動きやすさを賞賛された「フリーアームシャツ」

フリーアームシャツは大きな反響を得ることになる。着た瞬間、その違いがわかるからだ。そしてマイクさんは、洋服に問題があると感じていたのが自分だけではないと知った。

「たとえば靴を作っている職人さん、髪を切る美容師さん、映画を撮っている映画監督さん。みんな、これならラクに動ける、とびっくりされました。さらに、なるほどと思ったのは、オーケストラで大きなチェロを弓で弾くチェロ奏者でした。確かにチェロを弾くときには上半身の動きが大きいですからね。大事なコンサートではこれを着ます、と言っていただきました」

上半身を身軽に動かせるようになるとありがたい、という職業は少なくない。ただ、腕まわりをゆったりさせただけでは実は身軽にはならない。腕は肩から始まっているのではなく、肩甲骨から始まっているからだ。そのことを理解していなければ上半身が身軽に動かせる本当の機能は発想できなかったに違いない。

そして、シャツ以上に大きな反響を得ることになったのが、ズボンだった。ズボンも実は、思った以上に人々は疑問を持っていたのだ。

「人間の身体で最も伸び縮みするのは、お腹なんです。座るときには凹みますよね。ところが、その伸び縮みするところに、ズボンが落ちないよう締め付けたり、ベルトをしたりする。かわいそうだったんです」

しかも、ズボンはウエスト部分だけでサイズで選ぶことになる。ところが、お腹まわりは誰もが同じようにできているわけではない。お腹まわりが大きい人もいれば、逆に小さい人もいる。なのにお腹まわりのサイズは1つ。そうするとどういうことが起こるのか。

「実は、人の1日は座っている時間のほうが長いんです。その間ずっと締め付けられている。血管も圧迫される。立ったシルエットは美しくても、どれだけ窮屈な思いをさせられていたか」

ではこれをどう解決するか、知恵を絞った。だが、開発は簡単ではなかった。ここでも開発には1年以上かかった。紙を使ったプロトタイプも作って、実験したりもした。こうして生まれたのが「ステップパンツ」。大胆なタックやアジャスターなどを活用して動きを制限しないようにし、かつ美しいシルエットを実現させたパンツだ。

「実は今、チャレンジしてみたいのはユニフォームなんです。たとえば、配送業者さんがもっと身軽に身体を動かせるユニフォーム。私は学生時代、郵便局で働いていたことがあるんですが、配送の仕事は想像以上に大変でした。ホテルなどのサービス業も、きちんとしていて動きやすいユニフォームがあったら良いのではないかと考えています」

そして洋服作りでも、大いなる協力を仰ぐことになったのが、日本のモノづくり職人だった。たくさんのアドバイスをもらった。

「デザインが面白くても、作る側に無理があってはいけない。売る人も、買う人も、作る人もみんなが良くないといけない。そう考えています」

一緒に商品作りをしてくれる職人を探す際、実際には、高い技術を持っている人たちほど新たな依頼を受けてもらうことは難しい。それでも「これは!」と面白がらせるアイデアであれば、受けてもらえるチャンスは広がっていくという。

「日本のモノづくりは断絶していない。だから、日本では伝統とテクノロジーがすぐ隣にあったりします。また、日本の人たちにちゃんとモノを見る目がある。プラスチックも使うけど、漆塗りの良さもよくわかっている。このモノを見る目の高さが、日本のモノづくりを支えているのだと思っています。まだまだ日本のモノづくりにはポテンシャルがあると感じています」

都市と暮らしが一体化したまち・京橋。歩くことで色んな発見がある

お店は京橋にあるが、日本で最初に暮らしたのが京橋だった。小さなお店や工芸的なものが、都市と一体化しているところに魅力を感じた。ロサンゼルス生まれで海が好き。京橋も意外と海が近い。20〜30分も歩けば海に着き、ときどき潮の香りが街に漂うのもうれしい。時間があれば、夕暮れ時に散歩に出る。

「このあたりは坂があまりないので、歩くのが楽しい。いろんな発見があります」

隅田川にかかる橋や水門、老舗和菓子店・桃六の和菓子、山形屋海苔店のおにぎりセット、ちょっと足を伸ばした丸の内のKITTE内にあるインターメディアテクなど、具体的なお気に入りも次々と出てきた。ちなみにインタビューはすべて日本語で行われた。

「日本でたくさんのものを得ました。これからも日本の技術を生かして、ものづくりをしていきたいです」

撮影/西田香織

上阪 徹

ブックライター

1966年、兵庫県生まれ。早稲田大学商学部卒業後、ワールド、リクルートグループなどを経て、1994年にフリーランスとして独立。経営、金融、ベンチャー、就職などをテーマに、雑誌や書籍、ウェブメディアなどで幅広く執筆を手がける。近著に『安いニッポンからワーホリ!』(東洋経済新報社)、『ブランディングという力』(プレジデント社)など。