現代アートに工芸、古美術…、八重洲・日本橋・京橋エリアは知る人ぞ知るアートの宝庫。アートにも造詣の深いマドモアゼル・ユリアと一緒に、今日はどんなアートによりみちする?

新旧のオフィスビルやマンション、民家が混在し、下町の風情が残る新富町にひっそりと佇む古民家「井筒屋」。関東大震災や戦争による消失を免れ、奇跡的に残った大正時代後期の歴史的建造物を後世に引き継ぐべく、建築家の板坂諭さんの手によって再生されました。板坂さんはエルメス社の「プティアッシュ」というコレクションの中でプロダクトデザインを担当したり、最近では大阪・関西万博でパソナグループのパビリオン「PASONA NATUREVERSE」の建築デザインを手掛けたことで知られています。

普段はギャラリーとして活用されている「井筒屋」に伺い、この建物の歴史的価値や魅力について、板坂さんに話を聞いてきました。

明治時代から昭和初期は最先端のおしゃれエリアだった。新富町・築地の歴史を振り返る

ユリア:こんにちは。新富町にこんなに素敵な古民家が残っているなんて、驚きました。表には「井筒屋」の看板が残っていますが、ここはお店だったのでしょうか?

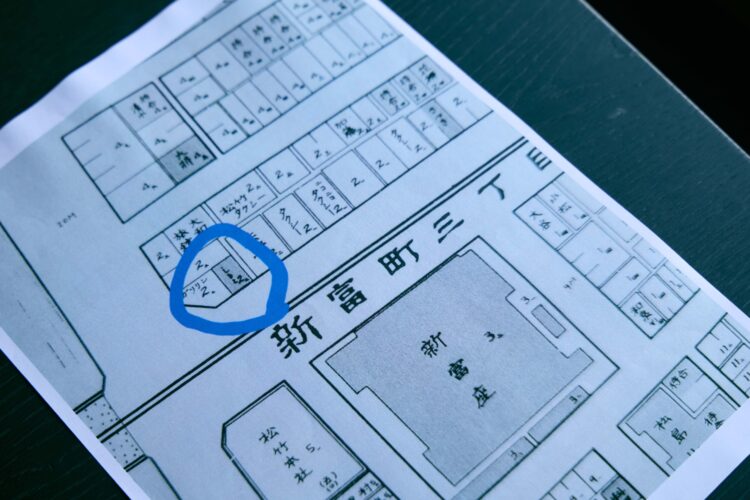

板坂:ここは元々、大正3年から続いていた和菓子屋さんだったのです。この建物の斜め前、今は都税事務所ですが、当時は「新富座」という劇場で、歌舞伎の上演などをしていました。そのためこの辺りは、芝居茶屋や料亭、芸妓さんたちの置屋なども並ぶ華やかなまちだったようです。そんなエリアの中でこの「井筒屋」は新富座に来たお客さんにお汁粉や団子などを売る甘味処として営業していたそうです。

ユリア:このエリアはかつて、外国人街でもあったんですよね。私、実は学生のころ新富座を調べたことがあるんです。劇場の中に初めてガス灯を導入し夜間興行を行ったり、観客席に椅子を入れたのも新富座が初めてだったとか。東京の中でも最先端のまちだったんでしょうね。

板坂:そうなんです。今、銀座は外国人観光客が多いですが、新富町はもう明治の頃からインバウンド向けエリアで、新富座というエンターテインメントの場所があり、外国人が多く暮らしていて、洋館も立ち並んでいたそうです。新富座は1923年の関東大震災で焼失してしまいましたが、「井筒屋」は今から40年ほど前まで和菓子屋を営んでいました。

ユリア:1階は和菓子屋さんで、2階からは店主のご自宅だったんですか?

板坂:はい、3階建てなんですが、1階はお店で2階からは住居だったようです。ここをリノベーションしたとき、近所の方々を招待したんですが、和菓子屋の時代を知っている方も何人かいらして「1階の席が少ないから2階で食べたことがある」とか「ここにお風呂があったよね」とか、当時のこの建物の間取りまでよくご存じだったんです。どこまでがお店でどこからが住居か分からないくらい、当時は色々な人が出入りしていたんだと思います。

ユリア:昔の下町らしい温かい交流があったんですね。そんな「井筒屋」の建物を板坂さんが再生されたのは、どんな経緯があったのでしょうか?

板坂:この建物は1階と2階は畳が敷かれた和室、3階は洋室という不思議な建築物なんです。大正時代の和洋折衷の建築の場合、玄関を入ってすぐ、お客さんを招く洋室があって、奥の家族の居住スペースは和室というつくりが多かったのですが、ここは3階が洋風で、1階2階が和風という逆のつくり。このスタイルは新富町や人形町には多くあったようですが、他ではあまり見かけないのです。とても珍しい様式なのですが、この様式の名称もなく、これまであまり建造物としての歴史的価値を誰も意識していませんでした。だから、放っておけば壊されてビルや駐車場になってしまうところだったのです。

ユリア:それで板坂さんがリノベーションしてギャラリーにしたということなんですね。

板坂:僕は20年以上このエリアで仕事をしたり暮らしたりしていますが、20年前は古い建物がもっとたくさん残っていました。でもこの20年でどんどん減っています。この建物も、3年ぐらい前から空き家になっているのを知っていて、このままだと解体されてしまうと思ったので、使わせてくださいとお願いをしました。

ユリア:リノベーション後は、事務所兼ギャラリーとして活用されているのですよね。

板坂: 弊社の会議室・応接室として使いつつ、街の人にも開いた使い方ができればと思いました。1年に数回ですがイベントや展示会をやって、アーティストを招いたり、作品の展示などをしています。そうすることで多くの人がこの建物を訪れて、そのときに開催している展示だけでなく、この建物も見てもらえる。それが狙いなのです。

ユリア:私も着物の仕事をしていますが、展示会や撮影を、ぜひこんな素敵な場所でやってみたいです。

板坂:ここを設計事務所としてしまったら、一般の方々に見てもらう機会はなくなってしまいますからね。

100年後も残っていて欲しい。建築価値を守りつつIoT化で現代的に進化

ユリア:築100年の深い余韻が外観や内観に残りながら、とてもモダンな雰囲気もありますよね。

板坂:大正時代の建物なので、リノベーションするにあたり、基礎の打ち直し、構造壁、梁の追加など強度を重視しました。ここから100年残ってくれればいいなという思いで。一度強度を高めておけば、僕の次に誰かがテナントとして使っても大丈夫だと思うんですよ。

ユリア:そうやって継承していきたい建物ですね。

板坂:日本では、古くなるほど建物の価値が下がります。日本の建物の平均寿命って今27年と言われているんですよ。

ユリア:短いですね。 ヨーロッパでは何百年も前の建物が当たり前に使われていたりしますが……。

板坂:無駄をなくして持続可能な社会を目指そうという時代の流れに反していますし、価値のある建物がどんどん取り壊されていってしまう。僕らは残す方法をちゃんと提案していかないといけないなと思っています。

ユリア:でもパッと見たところ、後から追加された梁や壁がどれなのかまったくわからないほど自然ですね。

板坂:今見えている天井は当時のままなんですけど、追加した梁や柱は、周りと馴染むように色を塗って違和感がないようにしています。

-

追加した梁

ユリア:やはり100年前と現代とでは、民家の建築に使われる資材もずいぶん違うのでしょうか。

板坂:違いますね。まず木材の中で、節がないものが最上級とされているのですが、昔はそういった「節なし」の木材が、茶室や応接室、仏間、玄関などに使われていました。節なしの木材をつくるには、木を育てる過程で枝を切り落としていく必要があるため、とても人の手がかかっているんです。今はそこまで手をかけた木材は少ない。例えばこの新しい梁を見ても、木の節がたくさんありますよね。今でも節なしの木材は無くはないですが、非常に手に入りにくいのです。

銅板葺きの屋根も、今は銅板が非常に高額なので、もし修復するとしたらとても費用がかかります。20年くらい前までは銅板葺きの建物はまだあったのですが、そういう理由でどんどん減りまして、この建物が面している平成通り沿いでは、ここと宮川食鳥鶏卵さんの2軒だけだと思います。

-

外壁の一部に銅が使われている

ユリア:今では手に入らない資材が、昔は普通に使われていたのですね。宮川食鳥鶏卵さんは防火のために壁にも銅板が貼られていますよね。歴史的価値のある建物といえばもう1つ、この近くの足袋専門店・大野屋總本店さんにもよく行くのですが、こちらも関東大震災後に建てられた貴重な建物で、現役の店舗として使われています。いい資材を使って丁寧につくられたからこそ、100年以上もの間、現役で使われているのでしょうね。

板坂:この建物は、よく見るととり壊された民家のパーツをつぎはぎで使っているように見える箇所が結構あります。民家なので、そこまでお金をかけてつくったわけではないと思いますが、そういった中に時代背景や当時の丁寧な仕事が垣間見えておもしろいですよ。

ユリア:やはり古民家を元のしつらえや雰囲気をなるべく残したまま修繕して使うのは大変なのでしょうか?

板坂:はい。この建物も修繕する前は、結構雨漏りがあり、それによってできたシミもたくさんありました。

ユリア:そんな感じはまったくしないですね。

板坂:壁を塗り変えて、屋根も全部葺き替えたんです。また、古い箇所の修繕だけでなく、新しいことも導入しているんですよ。照明や空調など全部スマホでコントロールできるようにIoT化し、現代の快適さも取り入れています。

桐箪笥や和菓子屋時代の漆の箱…家のあちこちに残る井筒屋の歴史と住人の息遣い

ユリア:2階に上がるとここでの暮らしの様子が、少し想像できますね。この桐箪笥はもともとここにあったものですか? 直射日光によって変色したのでしょうか、この黒っぽい色が素敵です。

板坂:窓に近い半分が日に焼けて真っ黒になっていたのですが、部屋の奥にいくにしたがって元の桐箪笥の明るい色が残っているというグラデーションだったんです。この家を修繕する際に、家具職人さんに全体を調色してもらいました。

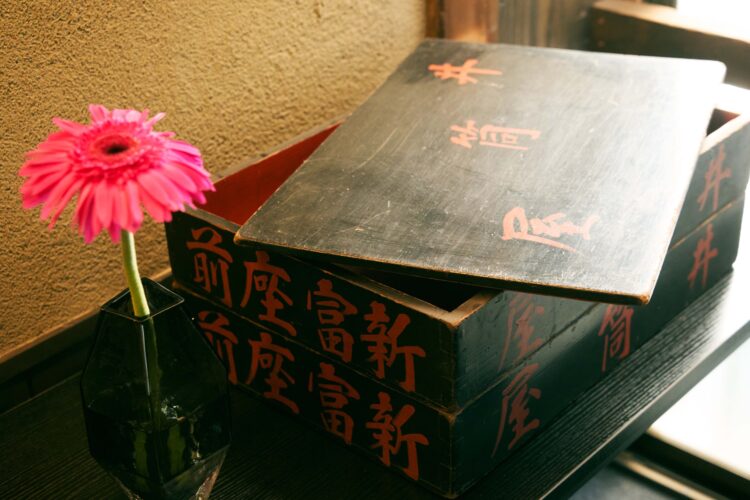

ユリア:この「井筒屋」と書いてある箱はもしかして、和菓子を運ぶために実際に使われていたものでしょうか?

板坂:はい。かつて新富座におまんじゅうを届けに行っていたときに使っていた漆塗りの箱で、100年以上たった今でも中までとても綺麗なんですよ。

ユリア:お部屋は3階まであるのですよね。ぜひ見せてください。

板坂:3階への階段はとても急なので、気をつけて上がってください。4年前まで住んでいた80代の女性は、毎日洗濯物を干すために、この階段を上っていたらしいですよ。

ユリア:昔の建物らしいすごく急な階段ですね。

板坂:階段を上り切ると、物干しに出る小さな窓がありますよ。

ユリア:3階は1〜2階とはまた雰囲気が違いますね。天井が珍しい形をしています。

板坂:この建物の中で3階がいちばん特徴的なんです。この天井を見てもらうとわかると思うのですが、この建物はギャンブレル屋根といって、ヨーロッパやアメリカから伝わった、途中から勾配をつけて二段に折り曲げた形をしている屋根なのです。ここをぜひ多くの方に見ていただきたいので、ギャラリーとして使う際には、ここにメインの作品を置いて、お客様に3階まで上ってきてもらうようにしています。

ユリア:住居だったときには、3階はどのように使われていたんですか?

板坂:部屋だったり倉庫だったり、その時期によっていろいろだったようです。私が引き継いだときには、使わなくなったものがたくさん置いてありました。余談ですが、階段を塞ぐ扉を閉めると、昔この部屋を使っていた方が貼ったらしい昔の女優さんのプロマイドが残っているんですよ。

ユリア:あ、本当だ(笑)。当時の生活の面影が感じられていいですね。明治期から昭和初期まで、どんなふうに人々がこのエリアで暮らしていたのか、もしタイムスリップできるなら、見てみたくなりますね。

板坂:このあたりは、外国人居住地だったということで、戦時中もあまり攻撃を受けなかったため、戦前の建物が多く残ったエリアなのです。当時の建物は、今ではかなり少なくなってしまいましたが、残っている建物をこれからも大事に残す活動をしていきたいと思っています。

YULIAから今日のひと言

再開発が進む東京で、歴史的価値の高い建物が再生され、さまざまな形で活用されるのは、素晴らしいことですよね。こうした取り組みが、もっと広がるといいなと思います。私が古い建物に魅力を感じるには、画一的ではなく、それぞれの個性が際立っていて、こういう建物にこそ、まちのアイデンティティが宿ると思うから。新富町が、明治期から戦前まで、西洋文化を取り入れた最先端のまちだったことが、改めて感じられました。

撮影/山仲竜也

ライター/YUCO

-

the design gallery

10代からDJ兼シンガーとして活動を開始。DJのほか、きもののスタイリングや着物教室の主催、コラム執筆など、東京を拠点に世界各地で幅広く活動中。YouTubeチャンネル「ゆりあの部屋」は毎週配信。

「ゆりあの部屋」:@melleyulia

Instagram:@mademoiselle_yulia