江戸の昔から人と物が集まり、「時代の最先端を生むまち」として発展してきた八重洲・日本橋・京橋エリア。ダイナミックなこのまちの変遷を文献や史跡などの痕跡を頼りにたどる、ひとときの時間旅行。

外国人を驚かせた江戸園芸

18世紀初頭に人口が100万人を超え、大都市として栄えた江戸。拡大を続ける大都会にあって、人々が変わらず慈しみ愛したものがある。それはささやかな自然――季節折々の花や風にそよぐ草木だ。

その光景は、幕末に日本を訪れた外国人をも驚かせた。プロイセンの使節団長オイレンブルクは街角の小さな緑に目を留め、次のように綴っている。

<都市、しかも江戸の商店街の狭い小路の各家々にでも、一隅に小さな植物が置いてある。多分、制限された場所が、矮小樹の栽培という洗練された趣味になったのであろう。>

(『オイレンブルク日本遠征記 上』中井晶夫訳、雄松堂書店、1969年)

260年余りも続いた徳川統治の時代、江戸は空前の園芸ブームを迎えた。「花癖(かへき)将軍」と呼ばれた家康から三代にわたる花好きに始まり、江戸の大名屋敷では競うようにして庭園が整えられていった。元禄年間(1688〜1704)になると鉢栽培も盛んになり、経済的に余裕が出てきた町人まで裾野が広がった。その象徴が「元禄ツツジ」と呼ばれるツツジの大流行だ。

-

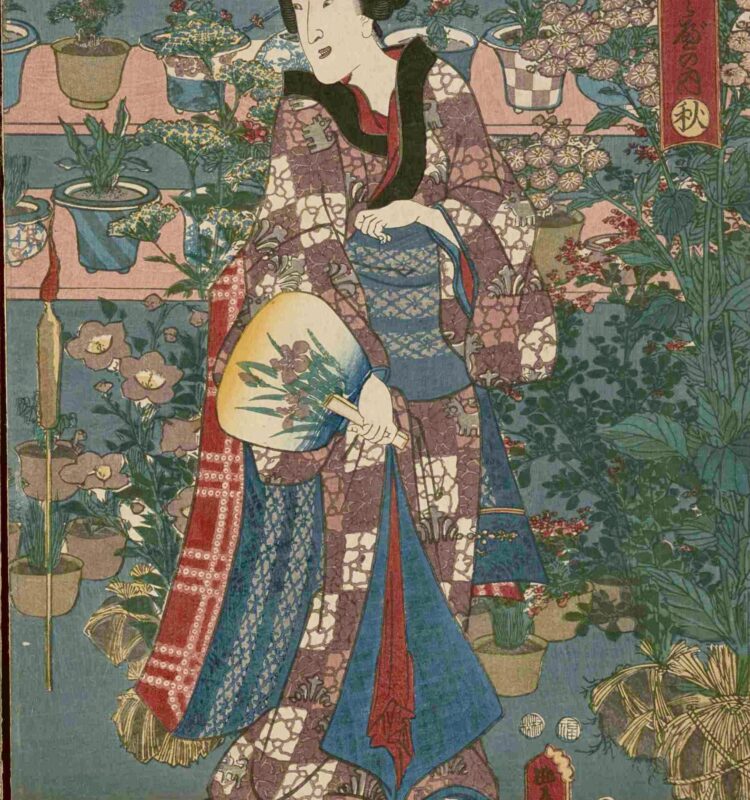

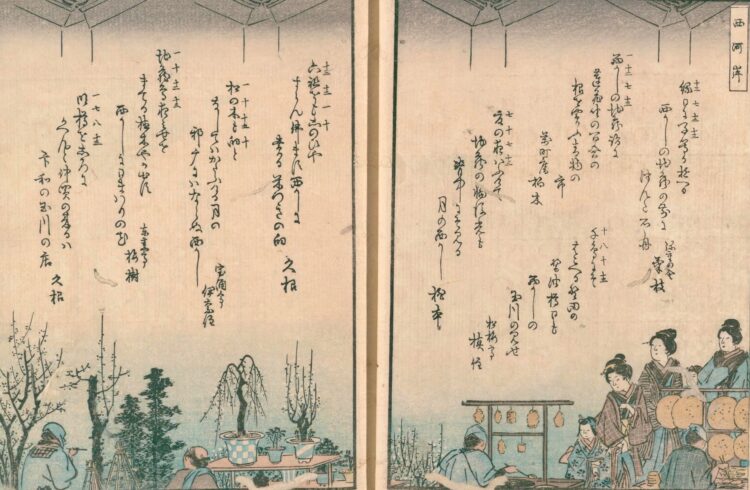

歌川国貞「四季花くらべの内 秋」 嘉永6年(1853)

秋の縁日に歌舞伎役者が訪れたという設定で描かれた錦絵。凝った絵付の鉢に植えられた植物が棚に並び、根つきのススキ、桔梗、芙蓉などの秋の草花が描きこまれている(東京都立中央図書館所蔵)

その後も正徳(1711〜1716)の菊、享保(1716~1736)のカエデと続き、「花合せ」と呼ばれる品評会が加熱した。さらに寛政(1789~1801)のカラタチバナ、天保(1831〜1845)のオモトとナデシコ、嘉永(1848~1854)・安政(1854〜1860)の変化朝顔と、幕末まで流行り廃りを繰り返しながら、老若男女、身分の差なく人々は園芸の虜になった。

江戸の文化が成熟した江戸時代後期、八重洲・日本橋・京橋エリアに暮らす人々はどんなふうに草花と付き合っていたのだろうか。彼らの日常をちょっとのぞいてみよう。

日本橋の大通りをゆく植木売り

園芸熱が町人にも波及しつつあった江戸中期、この界隈にもすでに植木屋が集まる場所があった。

貞享4年(1687)に刊行された江戸案内の地誌『江戸鹿子』には、「植木や」の項のいくつかの地名に交ざって「京橋長崎町広小路」とある。長崎町広小路(現在の八重洲二丁目付近)は、明暦3年(1657)の明暦の大火後に設けられた火除け地で、南鍛冶町と桶町に挟まれたところにあった。

いまとなっては、その場所がどんな空間だったか判然としない。ただ、ソメイヨシノの発祥とされ、植木屋が集住している地域として有名だった「駒込染井」と並び称されるくらいだから、それなりの規模だったのではないだろうか。

だが土地不足のため、広小路は元禄3年(1690)に廃されてしまう。そして新しくできたのが、職人の住む南大工町だ。そんなところからも江戸の過密化が推し量れる。

ならば、近隣の者は園芸植物を入手するのに困ったかといえば、そんなことはない。江戸の市中では、人々はわざわざ植物を買いに行かずとも、季節の草花が簡単に手に入った。天秤棒を担いだ植木売りが、絶えず歩きまわっていたからだ。

植木売りは、苗木だけでなく鉢植えも売った。定番は梅や福寿草に桜草。夏には朝顔や、水盆に稗(ひえ)を発芽させ、青田に見立てた「稗蒔き」も人気を博した。

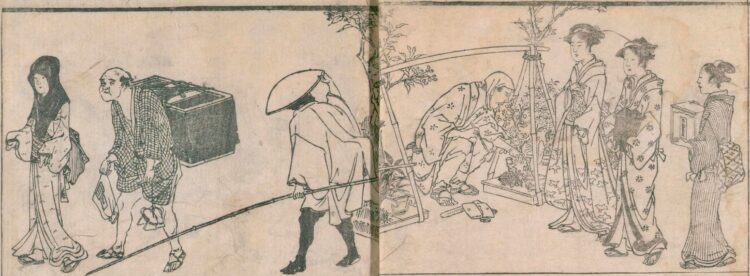

こうした光景は、江戸随一の繁華街だった日本橋の大通りでも同じだった。その証拠を示す絵がある。江戸の風俗を写しとった絵本『四時交加(しじのゆきかい) 』に出てくる1枚だ。

-

寛政10年(1798)刊『四時交加 』(山東京伝・讃、北尾重政・画)に登場する植木売り(国立国会図書館デジタルコレクションより)

道行く人に交じって、腰を下ろした植木売りの姿が見える。花木から小さい鉢植えまで、各種取り揃えている。植木をのせているのは、台を竹で吊るした「台輪」と呼ばれる荷台だ。植木の具合を見ながら、煙管でちょいとひと休みといったところだろうか。東海道を西へと行く旅人がその姿を振り返って見ている。

作者は、戯作者で浮世絵師でもあった山東京伝。自身が経営している喫煙具の店「京伝店(だな)」から大通りを行き交う人々の姿をスケッチし、それをもとに京伝の師匠だった北尾重政が絵を描いたとされる。

京伝店があったと伝わるのは、新両替町一丁目(現在の銀座一丁目付近)の通り沿いだ。京橋を銀座側に渡った東側の木戸際だったという。同書にはさまざまな物売りが描かれているが、植木売りもひとつの生業として日常の風景に溶け込んでいたのである。

夜に花開く茅場町薬師の植木市

行商の植木売り以外に、人々が草花を求めたもう一つの場があった。それは市中のどこかで毎日のように開かれている縁日に立つ市だった。参道付近に立ち並ぶ露店のなかに、植木売りは必ずといっていいほどいた。

-

嘉永6年(1853)刊『狂歌東都花日千両』(天明老人・撰、歌川広重・画)より「西河岸」。西河岸地蔵(現・日本橋西河岸地蔵寺教会、八重洲一丁目)の縁日にも梅などを売る植木屋の姿が描かれている(国立国会図書館デジタルコレクションより)

なかでも植木の商いで有名だったのは、「茅場町薬師」の名で親しまれた智泉院の市である。町名主だった斎藤月岑(げっしん)の文に、江戸の絵師・長谷川雪旦(せったん)とその息子の雪堤(せってい)の挿画を添えた江戸の年中行事記『東都歳事記』(1838年刊)には、次のような記述がある。

<茅場町別当智泉院は特に参詣が多い。縁日ごとに夕方から商人が多く、また盆栽(はちうえ)の草木・庭木などの商いが大変多い。そのため坂本町の辺りを植木店(うえきだな)という。すべて近頃盆栽の商いは広く行われるが、縁日ごとに商うなかでも当初を第一とする。>

(斎藤月岑・著、長谷川雪旦、長谷川雪堤・画『現代語訳 東都歳事記』角川ソフィア文庫、2024年)

茅場町駅からほど近くにある智泉院は、現在は日本橋日枝神社の裏手に位置するが、明治の廃仏毀釈以前は神社内にあった。なお日本橋日枝神社は山王祭の神輿が休息する場所で、昔から「山王御旅所」として知られる。

-

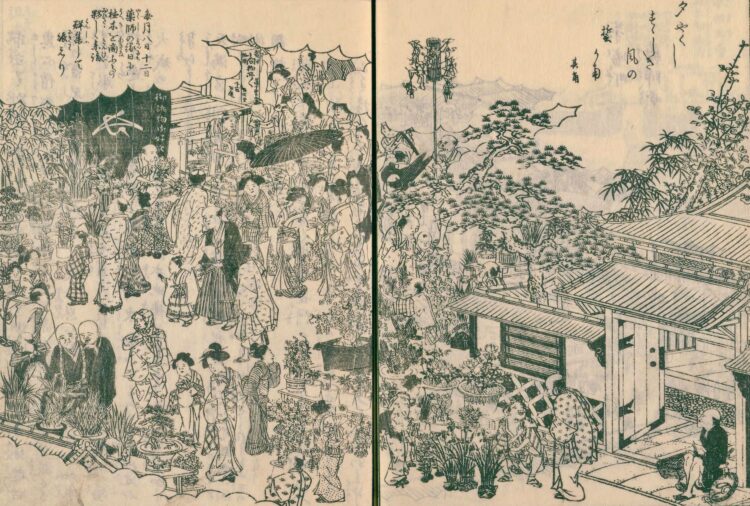

天保5年(1834)〜天保7年(1836)刊『江戸名所図会』(齋藤月岑・編、長谷川雪旦・画)より「薬師の縁日」(国立国会図書館デジタルコレクションより)

茅場町薬師の市は、毎月8日と12日に開かれた。市が立つ日は、方々から植木売りがやってくる。仮設の棚を組み、季節の花や草木を所狭しと並べ、客を待つ。ボタンや松、カラタチバナの鉢。根巻きのツツジやアヤメ。ソテツやサボテンなんて南方の植物もある。

夕暮れにさしかかる頃には、人々はどこからともなく狭い路地に集まってくる。お侍さんからおかみさん連中、親子連れにどこぞの坊主まで。流し見する客に、呼び込みの声を張りあげる植木売り。真剣な目つきで品定めする人、藤らしき戦利品を大事そうに抱えて満足げな人。「旦那、ちょっと見ていってくだせぇ」「この松の鉢はいくらだ」。あちこちで値段を交渉するやりとりが飛び交い、ざわめきのなかで夜は更けていく――。

先の『東都歳事記』の著者・斎藤月岑が手がけ、長谷川雪旦が挿画を担当した江戸の名所案内『江戸名所図会』をみると、そんな盛況ぶりがありありと思い浮かぶ。

文化6年(1809)にあとがきが記された石川雅望著『都の手振(てぶり)』では、市に並ぶ植物の種類の豊富さに<いづこの野山よりかもてきにけん(どこの野山から持ってきたのだろうか)>と驚いている。以下は、そのくだりに登場する春夏秋冬の草花の名だ。

菊、くさのかう(香草)、きちかう(桔梗)、りうたむ(リンドウ)、しをに(シオン)、くたに(牡丹)、さうび(バラ)、藤ばかま、萩の花、朝がほ(朝顔)、女郎花(おみなえし)、姫ゆり、なでしこ、いぬたで、ゑのこ草(エノコグサ)、鳳仙花(ホウセンカ)、鶏頭草(ケイトウ)、松、竹、かや、ひらぎ(ひいらぎ)

提灯の明かりを通して、暗闇から浮かびあがる幻想的な花の色。たとえ懐が寒く、目当ての鉢植えを買えなかったとしても、種々の花々を眺め歩くだけで慰められたにちがいない。

長屋暮らしとベランダガーデン

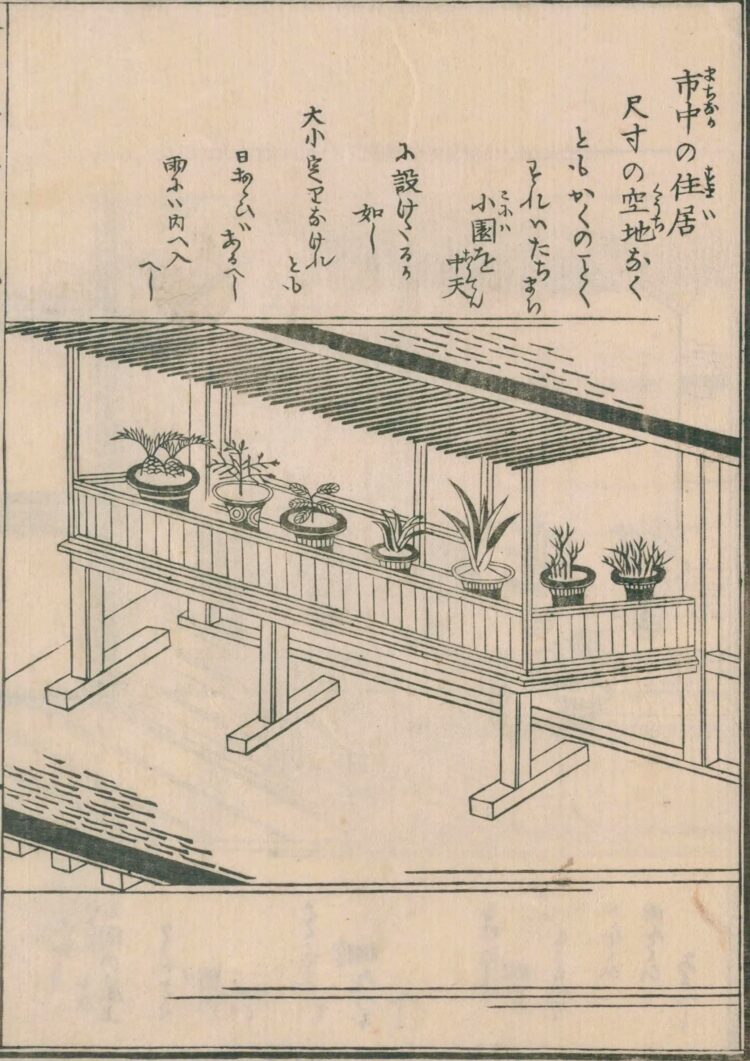

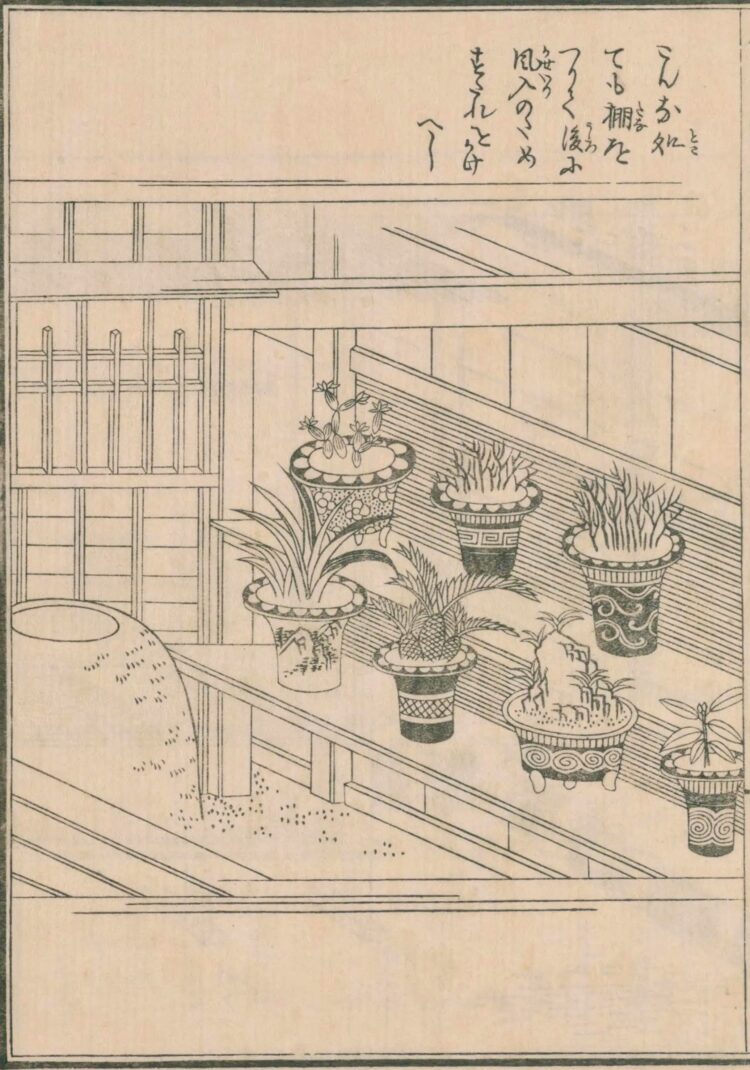

江戸後期に出版され、人気を博した『金生樹譜(きんせいじゅふ)』という園芸書がある。「金生樹(かねのなるき)」とは、当時高値で取り引きされていたオモトや福寿草、タチバナ、南天、マツバラン、セッコク(ランの一種)、ソテツなどを指す。同書は、これら植物の栽培法を解説した書籍である。そこに、次のような一節が挿絵とともに記されている。

<市中(まちなか)の住居(すまい)、寸尺の空地(くうち)なくとも、かくのごとくすれは、たちまち小園(こには)を中天(ちゅうてん)に設けたるが如し>

市街地の住まいにわずかなスペースがなくても、軒に棚を作れば、たちまち空中の小さな庭ができる。現代でいうところのベランダガーデンのすすめである。

江戸の庶民が暮らしていたのは、6畳1間のワンルームが一般的な裏長屋だった。そんな手狭な住まいで、人々は本当に園芸に勤しんだのだろうか。

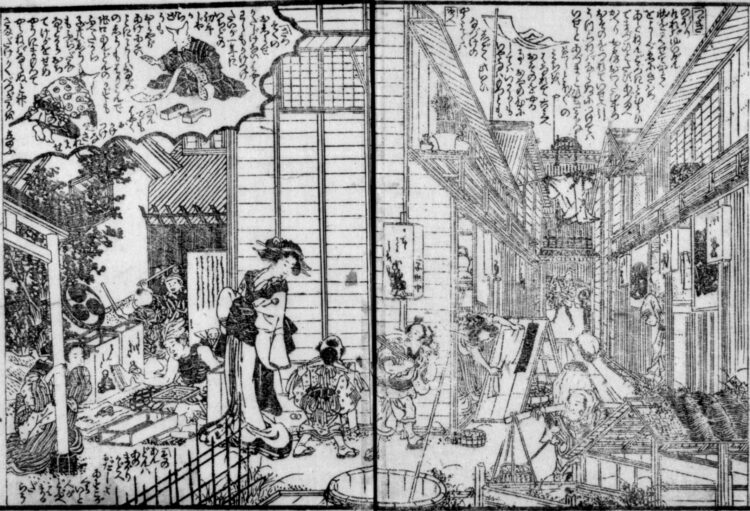

そこで、長屋暮らしを表す絵としてよく引き合いに出される山東京山著『絵半切かしこの文月』の挿絵を見てみる。はたして、しっかりと2階の露台には鉢植えが並んでいるではないか。

-

文政10年(1827)序『絵半切かしこの文月』(山東京山・作、歌川国直・画)より裏長屋の様子。2階の露台に鉢植えが並ぶ。また稲荷を祀る鳥居(左)の脇に庭木も植えられている(東北大学附属図書館所蔵)

明治時代の画家・菊池貴一郎も、江戸の風物を振り返る『江戸府内絵本風俗往来』(東陽堂、1905年)で、次のように臨場感たっぷりに綴っている。

<「うえーき、花ァ、うえ木やァうえーきァ、うえーき」と呼ぶのは、金盞花(きんせんか)が季節の売り物で花ざかり。この外、遊蝶花(ゆうちょうか)・延命菊などいうやさしい土鉢仕立ての草花。見るより老若男女は買いたくて走り出して求め、肘掛けの小窓口などへ並べて置いて楽しむ。寸地の余地無い町住まいの花園は、この土鉢の草花である。>

(菊池貫一郎『現代語訳 江戸府内絵本風俗往来』小林祥次郎現代語訳、角川ソフィア文庫、2003年)

遊蝶花は、幕末に渡来したパンジーのこと。可憐な花の鉢植えを窓辺に並べて楽しむ姿は、木造長屋がマンションやアパートに変わったというだけで、現代人と何ら変わりなかったのだ。

江戸の園芸熱の面影

江戸中に知れ渡るほどの茅場町薬師の植木市は、徳川の時代の終わりとともに衰退の一途を辿った。

幕末から明治初めまでの記憶を書き起こした鹿島万兵衛著『江戸の夕栄(ゆうばえ)』(紅葉堂書房、1922年)をみると、近頃、茅場町周辺はにぎやかな街になったのに反して、縁日のほうは<衰微の傾きにて昔の面影はなく>、そのうち「植木店」という名前を残すだけになるかもしれないと綴っている。

現代にいたっては、「植木店」の名前すら消えてしまった。いったいその場所はいま、どうなっているのだろうか。

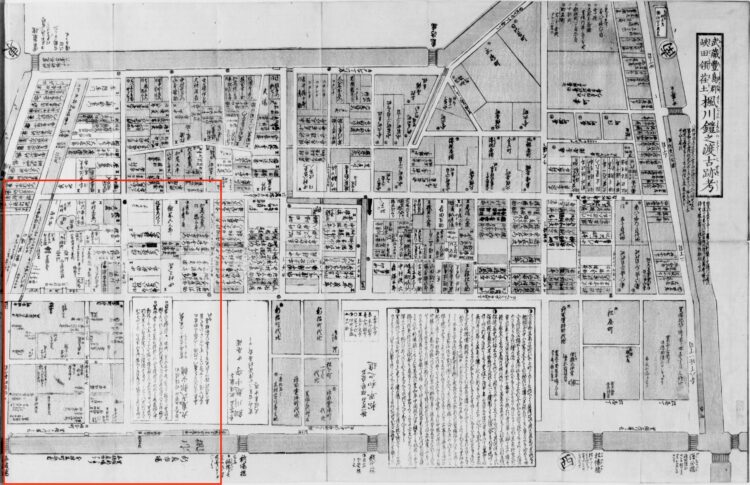

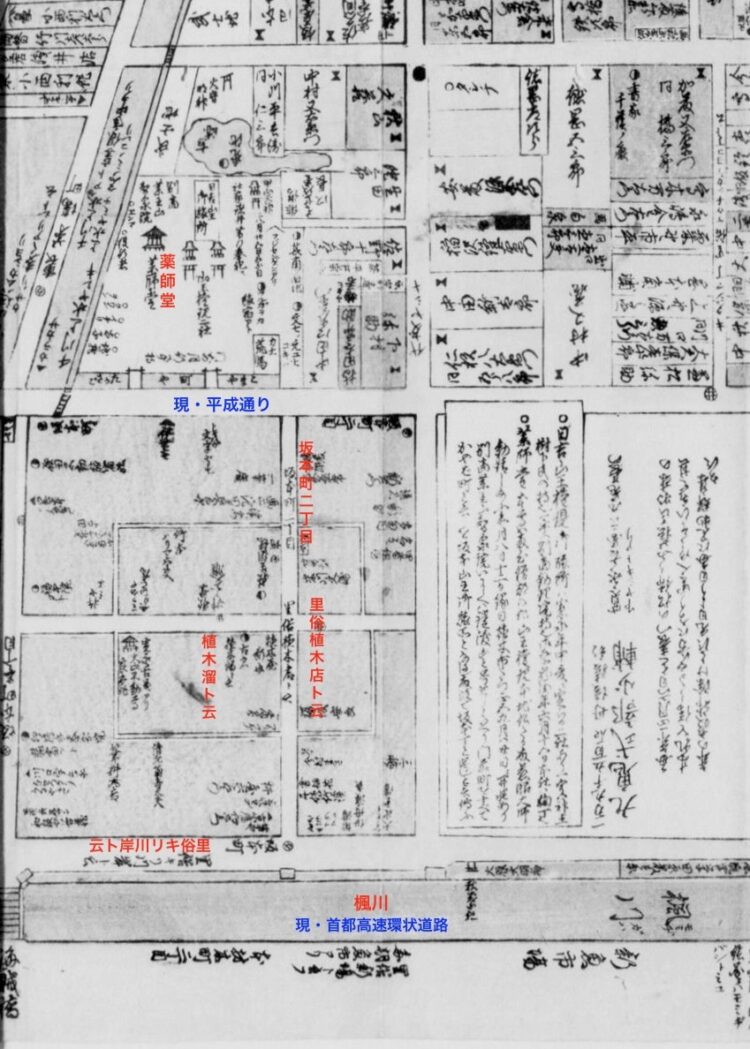

場所を特定する手がかりになったのが、浮世絵師の渓斎英泉(けいさいえいせん)が描いた『楓川鎧之渡古跡考』という案内図だ。文化5年(1808)の地割地図をもとに、八丁堀地区(現在の茅場町、八丁堀地区)の名所旧跡を記している。

-

渓斎英泉による弘化2年(1845)『楓川鎧之渡古跡考』(東北大学附属図書館所蔵)。赤枠を拡大したのが下の図。

-

※赤字、青字は筆者註

その図によると、薬師堂の門前の通りから、西寄りに楓川に向かって伸びる一本の道がある。そこに「里俗植木店と云(俗に植木店という)」と明記されている。よく見ると、植木店の東側の敷地には、植木の仮置き場を示す「植木溜(うえきだめ)」の文字も見える。

門前の通りは、平成元年(1989)に平成通りと命名されている。楓川は首都高速環状道路になり、通りの一部は商業施設の間の通路になり、残された道も取り立てて言うほどのことはない、よくある路地だ。かつての痕跡は跡形もない。

-

現在の智泉院(筆者撮影)

-

かつて植木店と呼ばれた通りの中間から楓川(現在の首都高速環状道路)方面を望む(筆者撮影)

ただ、街路樹や窓辺に飾られた緑に、かつて園芸に熱狂した江戸の人々の面影がわずかにしのばれる。そういえば、先の『江戸府内絵本風俗往来』には次のような一節もあった。

<日本橋近傍は全く畑というものを知らない男女の児童なので、費用の高低を問わず買い得て植木鉢に植え付けて、水道の水の肥やし、末は塵溜へ年貢を納めるのを常とする。>

都会暮らしの者は、値段を問わず植木鉢を買ってきては、ただ水道の水を浪費し、はては枯らしてゴミにしてしまう。それでも懲りずに、人々はまた窓辺に飾る草花を買ってきたのだろう。今の私たちと変わらず、今度こそは枯らさないように世話をしようと思いながら。

参考文献:

東京都中央区立京橋図書館編『中央区沿革図集 日本橋篇』東京都中央区立京橋図書館、1995年

青木宏一郎『江戸のガーデニング』平凡社、1999年

「江戸のガーデニング」『歴史と旅』2001年3月号、秋田書店

小笠原左衛門尉亮軒『江戸の花競べ 園芸文化の到来』青幻舎、2008年

太田記念美術館編『江戸園芸花尽し : 特別展』太田記念美術館、2009年

飛田範夫『江戸の庭園 将軍から庶民まで』京都大学学術出版会、2009年

『徳川三代将軍から大名・庶民まで、花開く江戸の園芸文化ーその保全と継承:平成23年度第2回企画展 神代植物公園開園50周年特別展』東京都公園協会、2011年

東京都江戸東京博物館編『花開く江戸の園芸 : 江戸東京博物館開館二〇周年記念特別展』東京都江戸東京博物館、2013年

東京都江戸東京博物館都市歴史研究室編『東京都江戸東京博物館調査報告書 第29集 江戸の園芸文化』東京都歴史文化財団、2015年

食と工芸を中心に編集、執筆。著書に『オムライスの秘密 メロンパンの謎ー人気メニュー誕生ものがたり』(新潮文庫)、編集・構成した書籍に山本教行著『暮らしを手づくりするー鳥取・岩井窯のうつわと日々』(スタンド・ブックス)、山本彩香著『にちにいましーちょっといい明日をつくる琉球料理と沖縄の言葉』(文藝春秋)など。

X:@y_shibu